Dreizehn Container transportieren das Innere von Christoph Schlingensiefs Operndorf nach Laongo, Burkina Faso.

Von Lennart Laberenz

1. Aufladen, Lomé

Ankunft, Lomé, 32°Celsius, morgens um vier und am Boulevard ist noch Licht. Hinten, beim Hotel Palm Beach, nahe der Grenze zu Ghana. Bottichgroße Leuchtkörper, neben jeder ein Generator, Motten, Fliegen, im dichten Schwarm. Beim Palm Beach laufen die Huren vergeblich auf hohen Hacken. Vier Mann auf der Baustelle, sie schwitzen in Strömen, reden nicht gern. Fingern an der Teermaschine. „Im Februar,“ nuscheln sie, sei die Baustelle fertig. Der Boulevard am Strand streckt sich fast bis zum mächtigen Hafen weit hinter der Stadt: Verkehr wird umgelenkt, sandig der Grund, Kreuzungen erneuert. Ende Februar sind Wahlen in Togo, der Potentat stellt sich dem Volk, da macht sich so ein Boulevard, zu viert stehen sie um die Maschine, ab und zu blicken sie auf den Verkehr, glatt und schwarz liegt der Teer hinter ihnen. Es heißt, Geld des Wirtschaftsverbandes Westafrikanischer Staaten würde hier verbaut, Infrastrukturmaßnahme. Wenn der Boulevard nicht reicht, wird es wohl wieder das Militär richten: Der Präsident führt die Diktatur des Vaters weiter, mit anderer Verpackung.

Die Sonne geht auf: Die Stadt ist flach, Reste kolonialer Architektur, zerrüttet, zermürbt, zerbrochen. Abseits der Boulevards sind die Straßen aus Staub, die Menschen leben in Hütten, halb eingefallen, oder knapp davor. Es gibt keine Kanalisation, oft kein fließendes Wasser. Die Dinge sind sich selbst überlassen. Eine geteerte Straße, so spotten sie, führt sonst zur Mätresse des Präsidenten.

Zum Hafen, hier sollen 13 Container ankommen. Sie transportieren die Innenausstattung von Christoph Schlingensiefs Operndorf. Weihnachten ab Hamburg, vier Wochen später in Lomé. Zum Hafen also. Zwei Taxis passieren, Kombis: Der erste voll unters Dach mit Plastikflaschen. Der zweite mit Ziegen. Der dritte: Mit Angst. Mikael fährt seit vierzig Jahren, kommt aus Nigeria. Die Angst ist unbarmherzig, er fürchtet die Motorräder und die Autos; zum Hafen brüllt, was die Zeit von den Lastwagen übrigließ, die fürchtet er am meisten. Er hat auch Angst vor den Schlaglöchern und den Arbeitern, die Schlaglöcher ausbessern. Er kennt nicht den Weg.

Aus der diesigen Hitze tauchen Mauern auf, Männer, die pinkeln, dahinter Kräne und Containerlandschaften. Müll. Der Hafen, eine der wichtigsten Einkommensquellen des Landes. „Für die Taschen des Präsidenten“, sagen viele. Auch Franzosen haben ihre Hand aufgehalten, haben Loyalität gemessen und gewogen. „Ein persönlicher Freund,“ sagt Jacques Chirac als der Diktator stirbt.

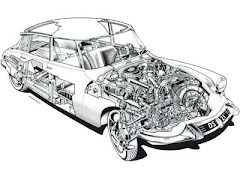

13 Container á 20 Fuß transportieren das Innere der Oper: Ausstattung, Bühnenbild, Generatoren. „13 Container á 20 Fuß machen in Afrika sieben Lastwagen,“ sagt Étienne Yawo Dable. Spediteur, kennt sich aus: Er hat in Deutschland studiert, nickt zum unterschiedlichen Maß: Lastwagen, in Deutschland für zwanzig Tonnen zugelassen, tragen hier das Doppelte. Im Büro der Speditionsfirma hängt ein Wochenplan: Das Schiff ist zu früh, die Ladung wird bereits gelöscht, Rose Ahodikpe Speditions-Agentin, Abteilung See, lächelt breit.

Zum Hafen, zum Hafen: Vorzimmer, Funktionäre, Genehmigungen, Assistenten. Beharrliches Händeschütteln. Die Idee ist: Ein Kleinbus, in die möglichst viele Abteilungsleiter, Gewerkschafter und Sekretäre passen, damit alle Genehmigungen sofort, vor Ort und mündlich ausgesprochen werden können. Nichts ist sicher, auf der zweiten Runde wird Papier eingesammelt, jetzt bekommen die Chefs ihre Hände erst über den Tisch zurück, wenn sie zustimmen, dass ich filmen kann. Und ja, sie wollen die Hände zurück, rufen nach Assistenten, nach Genehmigungen, nach Eile: Alles soll schnellstmöglich zum Wirtschaftsdirektor des Hafens, zu Herrn Néné. Einer sagt, beim Hinausgehen: „Unbedingt mit Helm!“

Monsieur Néné. Vorzimmer mit Werbegeschenken, Tragetaschen, Poster mit dem Moto des Hafens: „La passion de l’efficacité.“ Gesichter im Halbrund, die sagen: Es dauert schon eine Weile. Monsieur Néné aber macht schnell, nennt die Zahlen: Im Hafen wurden im letzten Jahr 300.000 Container umgeschlagen, wenig, verglichen mit Abidjan, verglichen mit Accra. Zum Abschied rennt der Assistent mit Statistik hintendrein, mit besten Grüßen.

Aufs Schiff, in Eile: Die tapfere Rose Ahodipke, ohne die ich nirgends hingekommen wäre, geht voran. Körperlich kräftig, mit lautem Lachen. Jetzt, mitten auf dem Fallreep versagt ihr Mut: Die Stufen schwingen und sie kommt keinen Zentimeter mehr voran, erstarrt im Blick nach unten. Über uns fliegen Container zum Land, ungefilmt. An der Reling, für Momente unerreichbar, lächelt freundlich Arkadin, Maat aus Rostow am Don, kennt von Deutschland und der Welt die Häfen, streckt vergeblich die Hand. Unten schlagen sich Hafenarbeiter auf die Schenkel, rufen Dinge, die ich nicht verstehen will. Zureden, freundlich schieben, nach endlosen Minuten geht es weiter. Oben wird der Kapitän geweckt, grünes Licht, ich komme aufs Monkey-Deck: Aufs Dach der Brücke. Rose lächelt erst wieder, als wir zurück auf dem Kai sind.

Ausladen, umladen, Lastwagen rangieren, der Hafen ist ein Ballett mit Tonnen aus Metall, brüllenden Arbeitern, Hitze, Bestechung: Die Chauffeure der Lastwagen zahlen für die Einweiser, zahlen, damit sie als Erste dran sind, zahlen für die Auslöse. Das Beladen ist ein genau kalkulierter Rhythmus: Stoisch blickende Gabelstaplerfahrer, drei Meter hoch die Kanzel, schweigend, bestimmt. Unten rennen, flüchten, gestikulieren Männer mit Papieren und Armen. Oben: Eilig, nie hastig. Zuletzt hat ein Fahrer seinen Hänger unglücklich abgestellt, den Rückwärtsgang verweigert kratzend das Getriebe. Der Stapler setzt kommentarlos ab. Er hat wichtigeres zu tun, die Audienz ist vorbei. Einen Helm gab es nie.

2. Nach Norden

1050 Kilometer und die Fahrt beginnt nicht. Zollformalitäten, Versprechungen, Schmiergeld: Vom Hafen zur Zollabfertigung über Straße aus Staub und Müll. Der Harmatin drückt in die Stadt, Sand aus der Savanne dringt durch alle Ritzen. Tage vergehen am Zoll, noch einmal ein Geldschein, Losfahren am Abend. Der Konvoi ist früh gespalten, einer entschließt sich zum späten Reifenwechsel, die Maschinen sind alt und unterschiedliche stark. Ich fahre mit dem modernsten Lastwagen, Baujahr 1984, die Anzeige misst: 760.000 Kilometer. Moussa Kandoré, geboren 1956, in Tamasgo, Cote d’Ivoire, lächelt unsicher, nach einem Tag Schweigen werden wir uns mögen.

Die Nacht legt sich wie ein schwarzer Vorhang über das Land, Ankommen und Abfahren in tiefer Dunkelheit: Die Fahrer schlafen unter ihren Lastzügen. Über das trostlose Städtchen Atakpamé legt die Nacht ihren Schutz. „Eine Oper?“ Nicht Moussa, nicht der junge Beifahrer Srina Lassna kennen das Wort. Ein Theater, in dem gesungen wird. Aha. Warum nicht. Srina kann nicht sagen, wie alt er ist. Vielleicht fünfundzwanzig. „Normalerweise wissen wir nicht, was wir laden. Wir kehren gleich wieder um.“

Manche Lastwagen machen die Reise nach Norden im zweiten Gang, die Achsen gebrochen, die Ladung doppelt so hoch wie die Zugmaschine, die Reifen glattgefahren, Federungen gerissen. Es gibt einen Berg, vor Kara: Neben manchen Zügen laufen zwei Sherpas, der eine hält einen Bottich, der andere schöpft Wasser durch die offene Motorhaube. Zur Kühlung. Der Straße ist gesäumt von denen, die es nicht geschafft haben, von denen, die noch reparieren. Auf dem Abstieg versagten, vielleicht eine Stunde zuvor, einem Tanklaster die Bremsen: Aufprall auf Fels, der Hänger umgeworfen. Jetzt stehen zwanzig, dreißig Jungs aus der Nachbarschaft, halten Eimer unter den auslaufenden Sprit, öffnen die Stutzen, Benzin rennt breit über Asphalt.

450 Kilometer an einem Tag sind viel. Abfahrt um halb fünf, bis Dapaong ziehen sich die Stunden, längst hat sich dann die Savanne zwischen die Felder gedrängt, Büsche lösen Bäume ab, die Menschen leben in Häusern aus Lehm und Stroh, umfriedeten Kammern. Das Leben im Norden ist bitter arm, folgt steinalten Rhythmen und Traditionen. Hier haben über 80 Prozent weniger als zwei Dollar am Tag, Lesen und Schreiben können die wenigsten. Und: Alles hat eine Mitte, alles kann tariert werden. Vor allem Frauen tragen immense Ladungen auf dem Kopf, meterlange Latten, Kohlentöpfe in mehreren Etagen, grobe Klötze als Feuerholz. Dazu fahren sie Rad.

„Wir wissen noch nicht, warum wir das hier machen, aber in der Zukunft werden wir das verstehen,“ sagt Christoph Schlingensief, wenn er gefragt wird, warum. Ein Zitat von Beuys.

Am Wegesrand laden wir auf: Säcke mit Mehl und Kohlen, „für die Madam“, grinst Moussa. Srina Lassna, der nicht lesen und nicht schreiben kann, klettert auf die Container, hievt, schwitzt, kann die Muskeln spielen lassen. In Dapaong wird es dunkel, die Straße schlecht. Das Asphaltband schmiegt sich um badewannengroße Löcher, die Lastwagen mäandern im Schritttempo. „Moussa, was haben Sie in ihrem Kästchen, dass da schaukelt?“ Beide lachen, wollen nicht reden. Schließlich doch: „Das ist für Glück und Gesundheit. Etwas Afrikanisches.“

In Cinkassé ist alles verrammelt, sonntags machen die Grenzer um sechs Feierabend. Die Fahrer betten sich zur Ruhe, Motorradfahrer bringen mich über die grüne Grenze, zur Unterkunft auf der anderen Seite. Die grüne Grenze ist braun: Im dünnen Scheinwerferlicht passieren wir schrundige Rinnsale aus Abwässern, wunde Marktstände, verlassene Hütten. Im Lichtkegel rauschen Bilder vorbei: Verwachsene Gesichter, eingefallene Bauten, ein Schwung Ferkel saugt an der Mutter, ein Pärchen streitet, ein Mann trinkt aus der nackten Flasche. Wir fahren falsch, stürzen wiederholt fast aufs karstige Land, dem Fahrer sitzt die Angst im Nacken. Eine Anhöhe noch, dann legt er beruhigend die Hand auf mein Knie, alles wird gut.

3. Grenzen

Cinkassé und Bittou, Landesgrenze, Zollgrenze, Geduld: Tage vergehen, Lastwagen glühen in rotem Staub, wenig Bewegung, Chauffeure schlafen im Schatten. Einem platzt der Kragen: „Es geht nur um Geld.“ Er erzählt von den Schikanen, von der Arroganz: Etwa einmal alle hundert Kilometer klettern die Beifahrer, klettert auch Srina Lassna vom Laster, eine Mappe mit Zulassungspapieren, dazwischen ein Schein: der Zoll, die Polizei, die Gendarmerie wollen einen Obolus. Auf der Strecke steht manchmal ein Streifenpolizist, breitbeinig auf dem Asphalt. Moussa bremst, lässt den Mann hochklettern, fährt schon wieder, gummt böse. Der Polizist sagt nur: „Hast du nicht einen Scheinchen für mich?“ Moussa schnalzt, beschleunigt, der Polizist muss abspringen. Jetzt sitzen alle im Kreis auf ihren Liegen, nicken zur Wut des Kollegen.

An der Grenze pendeln freie Agenten in Fußballtrikots zwischen den Behörden, in Trauben um Uniformierte, wedeln mit Papieren. Moussa ist sauer, die Preise steigen an als feststeht, dass der Konvoi geschlossen passieren will. Am Nachmittag wird es billiger, dafür werden wir an der Zollgrenze noch einmal länger auf die Papiere warten müssen. Auf Nachfrage, immer dasselbe: Chefs sind grade nicht da, Unterlagen fehlen, das Internet klemmt. Es blockieren die Burkinabé, sagen die Togolesen, „die Togolesen sinds“, sagen sie auf der anderen Seite. Beide halten die Hand auf. In beiden Büros hängt das gleiche Poster, die Effizienz des neuen Verfahrens wird bejubelt. 45 Euro pro Lastzug kostet die Passage.

Bittou ist ein Markt aus Hütten, vor einer Zeile aus Lehmkammern: Ein Anhängsel des Zollhofes. Reis und Fisch, Teller aus Blech, man isst mir rechts. Prüfende Blicke, grinsen. Auf dem Platz steht ein Kicker, wir spielen im Licht der Laternen, der größere Teil der Jugend will gegen den Nassara gewinnen, gegen den Weißen. Mein Partner kurbelt heftig, spricht nur Morée, den regionalen Dialekt. Als der Strom ausfällt geht das Spiel bruchlos weiter, die Konzentration steigt: Der Mond scheint unzulänglich, der Tisch ist rußig, schief, oft geflickt. Hände greifen ein, die Spielregeln sind eigen. Zigarettenasche fällt aufs Spielfeld. Die Bälle sind schwarz, angenagt, man spielt nach Gehör: Ein hölzerner Knall, daneben. Metall: Tor. Schließlich, gegen die Matadore des Orts, wir halten uns gut, gleichen aus. Beim 6:6 geht das Licht an, eine rasche Bewegung, Metall knallt laut, breites Grinsen: Nassara hat verloren.

4. Ouagadougou und weiter

Die Stadt ist höher, die Stadt ist weiter: Stockwerke, solide Mauern, geordneter Verkehr, Essen mit Besteck. Eine Stadt im Übergang, in der Nähe des Flughafens sind stauseegroße Flächen abgeräumt, die Stadtplanung macht ernst mit der Beseitigung des Informellen. Das neue Zentrum heißt Ouaga2000. Übergang bleibt auch Dauerzustand: Baustellen liegen brach, wie offene Wunden harren sie den versprochenen Maßnahmen, manche Viertel warten seit Dekaden auf den Bau. Im Vergleich zu Lomé ist vieles moderner und doch brauchen Formalia für den Transport erheblich länger. Es wird heißer, Sand liegt in der Luft.

Eine Fahrt nach Osten nimmt die Ankunft voraus, nach einer halben Stunde, der Weiler Ziniaré. Hier beginnt eine Schotterpiste, große Maschinen treiben selbst am Sonntag voran: Sie planieren eine bessere Verbindung zum Dorf des Präsidenten. Wir fahren im Jeep, auf der Umgehungspiste bitter nötig. Irgendwann geht links ein Staubpfad ab, verliert sich auf einer Anhöhe, von Felsen begrenzt, mit drahtigen Bäumen. Laongo heißt die Gegend.

In der Ebene rufen Hirten ihr Vieh, wie seit Jahrhunderten vielleicht. Irgendwo klopft einer beharrlich auf Stein. Von den Felsen liegt einem die Landschaft zu Füßen, kahle Flecken, einzelne Bäume, der Boden braun. Die Eiszeit hat ihre Muster in den Fels gegraben, der Wind kommt in Stößen. Der Ort ist nicht unwirtlich, er ist nicht rau, oder karg. Er ist nur: alt.

Aus der Ebene klettern schließlich zwei Jungs auf die Felsen, sprechen nicht und dann leise, Dialekt. In den Haaren das Stroh vom Schlaf, im Blick die Überraschung ob der seltsamen Geräte in den Händen des Fremden. Die Sonne steigt rasch, die Gegend ist leer und still, es gibt keinen Schatten und kein Wasser. Alles ist hell und klar. Morgen kommen die Container. Dann baut Christoph Schlingensief hier ein Operndorf.

In der Zukunft werden wir das verstehen.